健康書籍 一覧

温熱書籍

免疫力書籍

血管・血流書籍

アンチエイジング書籍

自然療法書籍

ミネラル書籍

漢方書籍

ヘルス・凪文庫書籍

ピックアップ書籍

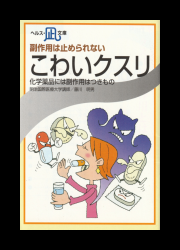

★副作用は止められないこわいクスリ化学薬品には副作用はつきもの★

クスリの副作用とは?

クスリ(薬)は後ろから読むとリスクとなりますように、薬はすなわち諸刃の剣といえ毒性のない薬は存在しないといわれています。

一般に病気の治療という目的に沿って表れる作用を主作用といい、伴って表れる目的外の作用を副作用とよんでいます。副作用というリスクがあっても、そのリスクをこえるメリットがある場合に薬は投与されます。このあたりの裁量が、いわゆる医師のさじ加減なのです。

つまり、医師は何らかの副作用が引き起こされるのは承知の上で、なお余るメリットを求め副作用の予測の範囲内で薬を投与するのです。時により体質や飲み合わせで薬の副作用が増大する場合もあります。

よく効くクスリはリスクも大きい

アメリカの三倍から四倍、ヨーロッパのおよそ二倍と薬を多用している日本ですが、さらになを毎年のように新薬が開発され登場しています。

「薬」は草冠に「楽」と書きます。もともとは病気の時に草根木皮(植物)を飲み、楽を得たという意味によるのだそうです。

薬学は、薬草の中のある種の成分に効果を見つけてはその成分を科学的に合成し、より有効的な薬として用いることで発展を続けてきました。しかしながら、よく切れる刀ほど危険性も大であるように一部の成分だけを科学的に合成した薬品には、未知物質である故の副作用が必ずついて回ります。

天然物そのままの形で薬草を使っていた時には、その成分の副作用はある程度抑えられていました。つまり緩衝作用(対立するものの間の不和・衝突をやわらげること)をもっていた薬草成分が化学薬品にはないので、その分よく効く薬には大きなリスクも避け難いのです。

クスリには必ず副作用がある

薬理学的に言えば、薬は生体のすべての機構に合目的的に働くものではありえません。適用を誤ると副作用を起こして、毒に転じる半面をもっているのです。

つまり、薬の主作用と副作用は切り離すことができませんし、副作用が絶無で安全な薬には偽薬(プラセーボ)以上の作用は期待できないともいえましょう。薬の主な副作用としては胃痛や嘔吐、下痢、発熱などの急性症状やアレルギー症状などがよく知られています。

また、すべての薬は肝臓で分解解毒されて腎臓から排泄されるので長い間、薬を服用していると肝臓や腎臓に障害をもたらす可能性が少なくありません。その他には鎮痛剤や解熱剤、抗生物質は胃・十二指腸潰瘍を発症させたり造血臓器を傷めて貧血、白血球の減少、血小板減少などのマイナスを招きます。

また、アレルギーや風邪の薬(抗ヒスタミン剤)の服用で鼻水は止まりますが、眠くなるという症状も表れ運転手や大事な仕事のある人は困るのです。このように、個人個人の薬に対する反応の違いによって副作用が出る場合がありますし、まれに生死に関わる副作用につながってしまうこともあるのです。

慢性病はクスリでは治らない

日本人の薬好きに欧米の人々は驚きます。1回に10種類以上の薬を飲み、そのせいで胃がいっぱいになって食欲がないと訴えるお年寄りもいるくらいで何のための薬かと不思議に思うことがあります。今日、私たちの健康を害しているいろいろな病気は病原体には関係のない病気も多いのです。

つまりはガンや心臓病、糖尿病、アレルギー性疾患などの慢性病は患者自身の体質の悪さや生活習慣に原因する病いなのですから、病原体を除いて病気を治すという方法はまったくナンセンスなのです。体質を良くする薬はありませんし今後も発見されそうにありません。

薬は化学薬品で人体にとっては本質的に異物だからです。化学薬品は程度の差こそあれ副作用を避けることは難しいので連用すると障害を招いたり、むしろ根治の妨げになります。いわゆる慢性病の治療については薬は漫然と連用しないほうが良いと考えます。

子供のクスリの副作用

現在、薬は約3万種類以上あると言われており年々増え続けています。

病気の治療という目的に沿って表れる作用を主作用といい、目的に反して表れる体に都合の悪い作用を副作用とよんでいます。薬は病気を治したり不快な症状を改善してくれますが、本来人間の体にとっては異物でありその使い方や使う量、使う人の体質などによって体に有害な副作用をもたらします。

子供がよくかかる病気に小児喘息があります。アレルギー体質の乳幼児は風邪をひくとゼーゼー、ヒューヒューと息を吐くたびに音をたてます。汽笛の音に似ているので笛性喘息といいます。これはアレルギー性気管支炎なのですが多くの子供は、3歳までには治り5歳から6歳までには風邪をひいても問題はなくなります。気管支喘息に移行するのは1割から2割の子供ですが、思春期まで持ち越してしまうと重症化する事が多いのです。

気管支拡張剤の吸収による応急手当の結果、喘息の発作は一晩で止めることができますがなおも発作が収まらない時は抗アレルギー剤を使います。抗アレルギー剤の副作用として不眠、頭痛、悪心、嘔吐、めまい、食欲不振、倦怠感、口が渇く症状などが起こることがあります。

また、小児てんかん剤の副作用については歯肉が盛り上がってくるので乱杭歯になる恐れがある他、眠気、だるさ、ふらつきが起こることもあります。抗てんかん剤は、頻度はそう高くありませんが長く飲むと肝臓を傷めることもあります。

子供のひきつけというのは、乳幼児が発熱して起こす発作性のけいれんのことで生後6ヵ月から5歳までに多くみられます。ひきつけを起こしている子供に対する口からの投薬は、余りおすすめできませんので使いやすく効果的でもある座薬を使う事です。注射は即効性がありますが副作用としてピリン系に過敏な子供は、ショック症状を起こしますので注意が必要です。解熱剤の投与は多くても1日に3回までで3回以上は与えてはいけません。医師の指示を受ける事です。

続きは書籍をお買い求めください

定休日

定休日