健康用語 一覧

ゲルマニウム

半導体元素であるゲルマニウム(半導体=電気電導性の良い金属などの導体(良導体)と電気抵抗率の大きい絶縁体の中間の電気伝導率をもつ物質。低温では電流をほとんど通さないが、ゲルマニウムは32度以上に温まることで良導体として働く。)は、同じく半導体的性質を持つ人体内で生体電流のバランスを整え、体内の電位差異常を修正し、正常な生理状態に戻す作用があります。

10度上がる事によりゲルマニウムの効果が二乗していく特性もあります。

・元素記号 Ge ・原子番号 32 ・原子量 72.64 ・比重 5.32 ・硬度 約6 ・沸点 2830℃ ・融点 938℃ ・第14族 炭素族亜金属(半金属)

地球上に約120ほど存在する元素の32番目に数えられる元素です。

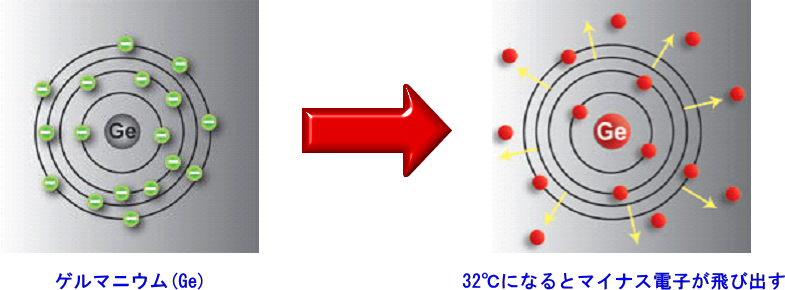

ゲルマニウムは金属のように見えながら、実は金属ではなく金属と非金属の境界に位置しており金属としての特性をもたず、電子の結合が比較的弱いので結晶の温度が上がってくると電子が遊離して電気抵抗が減少するいわゆる半導体としての性質をもちます。

ゲルマニウムが温まり電気を通す物質となると、原子核の周囲を周遊する電子が活性化し結合・増幅・整流します。その結果、最も外側を周遊するマイナス電子が軌道から外に飛び出し、温度・光・電磁波に反応し還元作用を及ぼすというメカニズムです。

ゲルマニウムの電子的特性は時間の経過とともに消失変異するものではありません。

私達の体にも生体電流という微弱な電気が常に流れています。

細胞の中では、プラスとマイナスの電子がお互いにつり合うことでバランスを取りながら機能しているのです。しかし体にコリや疲労が生じるとこの生体電流のつり合いが乱れ、その不快感を発する部位の電子バランスも偏った状態になります。

ゲルマニウムを体に当てるとゲルマニウム電子が人体の生体電流に接触し、コリや痛みなどの原因となる神経細胞の電位バランスの乱れを正常に戻し神経細胞を活性化させます。

生体電流の乱れを調整することは、体に起こる様々な不具合の緩和につながると考えられます。

また、体温に反応し血液中で電子の移動を行なうゲルマニウム電子は血液中のPHを正常に保つ働きをします。その結果、コレステロールなど血液中の老廃物の排出を助け血液を浄化し血行を促進。コリや痛みなどの不快症状を取り除くとともに免疫力と自然治癒力をアップし抗加齢予防にもつながります。

また、血液中の酸素の巡りも良くなるので酸素の宅急便とも言われています。

ゲルマニウムが体に良い影響を与えるかの詳細については、現在科学的実証はされていません。

近年では、国内の国立大学でゲルマニウムを首に着けると手指の毛細血管の血流が改善したとする研究結果が発表されました。(2020/8/8高知新聞報道)

電磁波

電気の流れ方には2種類があります。その2種類とは、「直流(ちょくりゅう)」と「交流(こうりゅう)」。

直流とは電気が導線の中を流れる時、その向きや大きさ(「電流」)、勢い(「電圧」)が変化しない電気の流れ方をいいます。

例えば電池に豆電球をつないで光らせた時に流れている電気は直流です。電気は常に一方通行で変化しません。

一方、交流とは電気の流れる向き、電流、電圧が周期的に変化している流れ方です。具体的には、同じリズムで電気が向きを交互に変えながら流れる電気の流れ方です。

例えば家庭で利用する電気は、すべて交流です。コンセントから流れる電気や電灯をつけている電気は、常に行ったり来たりをくり返しているのです。コンセントにさして使う電気製品は、プラグをどちらの向きにさしても使えますね。これは交流用の電気製品だからです。

一方、懐中電灯など電池を使う電気製品は、必ず電池の向きに気をつけなければなりませんね。これは直流用の電気製品だからです。

直流電流が流れた時に起きる現象

直流電流が流れるとアンペールの法則(右ねじの法則)によって電流の周りに磁界が発生します。ただし電流値が時間変化しないので、その周りの磁界も時間で変化しません。磁界が時間変化しなければ、たとえそこに導線を置いても電流は流れません。ということは導線には電界が発生しないのです。つまり磁界が発生するだけであとは何も起こりません。

交流電量が流れた時に起きる現象

一方、荷電粒子が加速度運動をすると大きさや方向が変化する電流になり、交流電流がその例です。交流電流が流れると電流によって作り出された磁界は電流値の変化によって時間変化します。この時間変化する磁界によって電界が発生するのです。このくり返しによって磁界と電界の連鎖が作り出され、これが電磁波となります。

電磁波と電磁場とを区別しましょう。

電磁波とは電界と磁界がお互いに影響し合いながら空間を光と同じ速さで伝わっていく波のことをいいます。

電磁場は電圧のあるところあるいは電流の流れるところ、どこにでもできます。

直流電流では磁場は発生するが電磁波は発生しません。電磁場は必ず生じます。直流の電場あるいは磁場です。直流というのは状態が不変、じっとしているということです。そういうものからは波はできません。

電磁波は必ず交流の(しかもかなり周波数の高い)電磁場から生じます。「直流なので電磁波は発生しない」

直流の電気商品には必ず制御器が伴います。これは交流を直流に変換し適正な電圧に制御したりしています。こういう制御器からは電磁波も多少は発生します。もし害のことが気になるのでしたら、電磁波が発生する制御器を身体から離して使用してください。

電磁波とは電界と磁界が互いに影響し合いながら空間を光と同じ速さで伝わっていく波のことをいいます。

電界

電気にはプラスとマイナスの極性があります。異なる極性のものは引き合い、同じ極性のものは反発します。このような電気の力が働いている場所を電界といいます。

磁界

磁石にはN極とS極があり異なる極のものは引き合い、同じ極のものは反発します。このように磁気の力が働く場所を磁界といいます。

電磁波の伝わり方

電磁波は水面に生じる波のような性質をもっています。池に物を投げ入れると波紋が広がります。投げ入れた瞬間に波ができます。その1秒後には波は次の位置まで進みます。電磁波も波と同じように空間を進んでいきます。

電磁波の周波数の単位はHz(ヘルツ)

電磁波は波が連続して発生しているもので連続する次の波が来るまでに進む距離を「波長」、1秒間に波打つ回数が何回あるかを「周波数」と言い、単位をHz(ヘルツ)で表します。例えば1秒間に10回波が繰り返されれば10Hzになります。

周波数によって異なる電磁波の性質

電磁波は周波数によって性質が大きく異なります。暖房器具が発する赤外線は物をよく温める性質があります。可視光は人の目で見える電磁波で周波数の低い方の赤から高い方は藍まで色の違いとして認識されます。紫外線には殺菌作用や日焼けを起こす作用がありますし、X線は物を透過する性質がありX線撮影などに用いらています。自然界における電磁波の発生源としてよく知られているのは太陽です。

電波と放射線

電磁波は大きく「電離放射線」と「非電離放射線」の2種類に分けられます。紫外線の一部やX線とγ線などの周波数がおおよそ3000THz以上の電磁波は、エネルギーがとても大きく原子や分子に直接作用することができ原子の中から電子を弾き飛ばす電離(イオン化)作用を引き起こします。このため電離放射線とも呼ばれています。

電離した原子によって遺伝子が傷つけられることが分かっており、この遺伝子損傷によって細胞ががん化する場合があると考えられています。

一方、電波は3THz以下と周波数が低く原子の中から電子を弾き飛ばすエネルギーを持たない為、X線とγ線のような電離作用を引き起こすことはありません。このため電波を含む3000THz以下の電磁波は非電離放射線とも呼ばれています。

Q&A

Q1.直流と交流はどう違いますか?

A1.直流は電圧が一定で流れる電流も同じ方向に流れ続けます。身近な例は1.5Vの乾電池です。雷の雲の電圧もほぼ直流の電圧と考えられます。

これに対して送電線や配電線の電圧、電流は直流もありますが(直流送電)たいてい交流です。交流は時間とともに(通常は正弦波状に)電圧が正から負、負から正の変化をくり返します。このために空間の電界も電圧の変化に応じて大きさと向きが変わります。交流の電流も流れる方向と大きさが、やはり時間とともに変化します。電流の変化に応じて電流で発生する磁界も大きさと向きが時々刻々変化します。

Q2.電界や磁界はどうして発生するのですか?

A2.電界は電荷から生じるものと磁界の変化から生じるものがあります。まず電荷から生じる電界は導体に電圧を印加する(与える)と導体の表面に電荷が現れ、この電荷が電気力線を発生させて空間に電界を作ります。

磁界は電流によって発生します。電流が流れると電流の経路を取り囲むような磁界が生じます。磁石は電流が流れているようには見えませんが原子や分子のような小さい領域の多数の電流の作用が重ね合わさって磁界を生じているのです。

一方、磁界が(時間とともに)変化すると、変化の早さと磁界の大きさに対応した電界を発生します。もし、この磁界中に導体があるとその磁界の変化を妨げるような性質の電流が導体中を流れます。この電流を「うず電流」といいます。

Q3.電界や磁界の大きさはどのように表すのですか?

A3.電圧の大きさはV(ボルト)で表しますが、乾電池の1.5V(直流)や家庭に来ている電気の100V(交流)などでおなじみの単位です。電界の大きさは電圧を距離で除したV/mという単位で表します。電流の大きさはA(アンペア)で、また物体の中の電流の通り難さは抵抗といい、Ω(オーム)という単位で表します。電流と抵抗を掛けると電圧になります。磁界の大きさはA/mで表しますが、磁束密度という量を単に磁界ということが多くT(テスラ)という単位で表します。G(ガウス)という単位もよく用いられますが104G(1万ガウス)が1Tです。

Q4.電磁界と電磁波は同じものですか?

A4.電磁界は一般的に電界と磁界を総称して言っています。

電磁波は電界と磁界が一定の大きさを保ちつつ相伴って空間を進む波です。電磁波は波の振動数(周波数)あるいは波長で分類されますが、振動数(周波数)と波長を掛けると光の速度(3×108m/秒)になります。

電磁波には振動数の高い(波長の短い)方から順に、ガンマ線、X線、紫外線、可視光線、赤外線があり、さらに放送や通信に用いられる各種の電波があります。

家庭に来ている電気すなわち商用周波数(50Hzや60Hz)の電磁界も原則的には電磁波の一種ですが、50Hzでは波長が6000km、60Hzでは5000kmにもなります。従ってこのような商用周波数の電磁界の作用を考える時は電界と磁界が相伴って進行する波ではなく、電界と磁界を別々に分離して扱います。

なお商用周波数は周波数で分類すると極低周波(ELF:extremely low frequency)に属します。ELFは一般的には300Hz以下の範囲ですが、しばしば3kHz以下の周波数を指すことがあります。

直流でも電磁波が発生する場合がある。直流と言っても「チョッパ制御」などの直流でも周波数がある場合は電磁波は発生します。電磁波は直流、交流に関係なく周波数に関係して発生します。

その為、直流制御の界磁チョッパ制御は電磁波を発生させます。チョッパ制御する為に直流を周波数変換している為、高周波となっています。

チョッパ制御とは電源のON-OFFを繰り返すことによって直流または交流の電源から、実効値として任意の電圧や電流(一般敵には直流、交流の場合も含まれる)を擬似的に作り出す電源回路の制御方式である。

「チョッパ」(chopper)とは英語で「切り刻むもの」の意であり、電流(電圧)を切り刻んでいるかのように制御している意味である。主に電車の主電動機の制御や直流安定化電源(ACアダプタ)等に用いられる。入力電圧より下げる制御を「降圧チョッパ」、スイッチング時に発生するスパイク電流を用いて入力電圧より上げる制御を「昇圧チョッパ」と呼ぶ。

電磁波の対策

電場と磁場はそれぞれ特性が違う為、対策方法が異なります。磁場はどんなものでも貫通していきますが、離れるほど弱くなっていきます。つまり「距離をとる(発生源から離れる)」しか手段はありません。近づかなければ大丈夫です。

電場に至っては「アースをとる」ことで大幅に改善します。アースの目的は以下の通り、感電防止、電位の均等化(電場の抑制)、静電気障害の防止、避雷、大地の回路利用、通信障害の抑制、ノイズ防止。

遠赤外線

遠赤外線とは、目に見えない波長・電磁波の一種です。

電磁波には放射線や紫外線、電子レンジや携帯電話などに使われる危険な電磁波と、可視光線(太陽からでる目に見える光)や赤外線などの安全で有益な電磁波があります。

遠赤外線は、赤外線の中の一つで安全で有益な電磁波です。波長が3.1μm~25.0μmの波長帯を言います。

赤外線の中には他に、近赤外線(波長0.75μm~1.5μm)・中赤外線(波長1.6μm~3.0μm)・超遠赤外線(波長25.1μm~1000μm)があり、赤外線は波長により四つに分けられます。(但し、赤外線の波長区分は分野・業界・学会によって若干異なります)

遠赤外線は赤外線の中で、人にとって最も良い波長帯です。その遠赤外線の中でも4~14μmの波長帯を生育光線と言い、人が最も吸収しやすい波長帯です。ですが吸収しやすいと言っても身体の深部まで入る訳ではありません。『遠赤外線は身体に深く浸透するので、身体の芯から温かくなる』というように書かれた暖房器具の広告が見受けられますが、これは誤りです。

遠赤外線は、皮膚表面から約200μmの深さでほとんど吸収されてしまい、身体を構成する電気極性を持つ分子(水分の分子など)に振動エネルギーを与えて運動を活発化させます。分子はもともと動いていますが、遠赤外線エネルギーを得た分子は振動エネルギーなどにより、運動をより活発に増幅させ熱を発生させます。その熱が血液などにより身体の深部(芯)まで効率よく伝わり身体を温めているのです。

分子運動が活発になれば身体も暖まって血行がよくなり、細胞の活動も活性化して新陳代謝も活発になります。遠赤外線自体は熱ではありませんが、分子に自己発熱を起こさせて身体を温め、人にとって有益な作用をもたらします。

春先に太陽の光で体がぽかぽか温まり気持ちいいのは、太陽が遠赤外線を放射しているからです。日焼けは太陽光のうち、紫外線が原因です。ただ温めるだけなら近赤外線や電子レンジに使われるマイクロ波の方が効果があります。しかし、近赤外線は人を情緒不安定にさせたり、マイクロ波は直接浴びると細胞や遺伝子などをひどく傷つけてしまいますので、身体を温めることには使用できません。遠赤外線は、相手の組織を壊さずに作用して副作用がない安全で有益な働きを身体にもたらしてくれます。いわば自然の恵みなのです。

遠赤外線の効能

平熱体温の上昇・免疫力の強化など

マイナスイオン

マイナスイオンとは、電子を余分に持った原子をマイナスイオンと言います。

原子は原子核と電子からできていて、電気的に原子核はプラス、電子はマイナスです。プラス・マイナスがつりあって原子自体は電気的に0の状態に保たれています。電子は原子核の周囲を一定の軌道で回っていますが、強いエネルギーを受けると加速して軌道から飛び出してしまいます。軌道から飛び出した電子は別の原子にくっつきます。このようにして電子を失った原子、電子を余分に持った原子をイオンと言います。

電子を失ったイオンはプラスに帯電するためプラスイオンと言い、電子が余分にくっついたイオンはマイナスに帯電するためマイナスイオンと言います。

電子が不足しているプラスイオンは不安定な状態で、他の原子から電子を奪って安定しようとします。電子を奪われることを酸化と言います。つまりプラスイオンには、相手を酸化させる作用があります。逆に、電子を余分に持ったマイナスイオンも不安定な状態で、他の原子に電子を与えて安定しようとします。電子を受け取ることを還元と言います。つまりマイナスイオンには、相手を還元する作用があります。

金属が腐食したり、身体が老化したり、食品が腐敗するのは全て酸化によって起こります。還元は酸化と逆の作用で、金属の腐食を止め、身体を若返らせ、食品の鮮度を保つ作用です。

プラスイオンの多い空気を吸っていると身体が酸化して病気になったり老化したりします。

空気に含まれるプラス・マイナスイオンの比率をイオンバランスと言い、私たちの健康には適切なイオンバランスが重要です。イオンバランスを改善するにはマイナスイオンを増やすしかありません。

マイナスイオンは細胞の新陳代謝に大きな影響を与えていて、マイナスイオンが少ないと細胞の新陳代謝が弱まり、細胞は老化していきます。

マイナスイオンの効能

抗酸化作用・疲労回復・血行促進・新陳代謝促進・血圧降下・血液浄化・細胞活性化・老化防止・ストレス緩和・精神安定作用・自律神経調整効果・安眠効果・集中力アップなど

ホルミシス

ホルミシスとは、ある物質が高濃度または大量に用いられた場合には有害であるのに、低濃度または微量に用いられた場合、逆に有益な作用をもたらす現象をいいます。当店で言うホルミシスとは、放射線ホルミシスのことです。低線量の放射線を使用することにより人間に有益な作用をもたらすもので、低線量放射線(または低放射線ホルミシス)ともいいます。

古くから日本でもラドン温泉やトロン温泉という温泉は多くの人に愛好されていて、これらの温泉は微弱な放射線を発生するのが特徴です。1990年代より、欧米でも「ホルミシス」という概念で、微弱な放射線は生物(ヒトや動物)を活性化し、身体に良いということが次第に明らかにされ、その応用が広がっています。ヨーロッパではオーストリアのバドガシュタイン廃坑内にその施設があり、世界各地から病気の治療や予防のために愛好者が訪れています。日本では秋田県の玉川温泉や鳥取県の三朝温泉に同様の効果が知られ、こちらも注目されています。免疫力のアップやストレスからの解放、病気の予防などにホルミシスは最適です。

低線量放射線には、活性酸素を抑制・除去する効果があります。

活性酸素は、生命を維持するためになくてはならないもので細胞から各種酵素やホルモンなどを作り出し、免疫・治癒の活性反応を促進させますが、同時にさまざまな病気を引き起こしたり老化を促進する原因ともなります。ですが、低線量放射線の作用によって抗酸化酵素(SOD)が増加・活性化して活性酸素を抑制・除去したり、ガン抑制遺伝子p53のつくるタンパクが各臓器の細胞内で増加・活性化し悪い細胞を抹殺します。

近年、環境汚染や食品添加物・個人のストレスなどの様々な理由により活性酸素が過剰に発生するため、元々体内で作られる抗酸化酵素(SOD)やガン抑制遺伝子p53だけでは間に合わないのです。だから、抗酸化酵素(SOD)やガン抑制遺伝子p53を飛躍的に増加・活性させるホルミシスが大変効果的であり、副作用がなく安全な療法として期待されています。

ホルミシスの効能

新陳代謝強化・免疫力、自然治癒力向上・疲労回復筋肉痛、神経痛、関節痛緩和・婦人病・皮膚炎・抗ガン作用・抗酸化作用・リウマチ緩和・動脈硬化症改善・痛風改善など

体温

体温は健康のバロメーターです。

なぜなら健康な人の体温は36.6℃~37.2℃程度になると言われていて、一方35℃台の人は低体温と言われ病気になるリスクが高くなるからです。

低体温の人は免疫力が低く、血流も悪いため毛細血管の血流が滞り新陳代謝も悪く老廃物が排出されにくいので病気になる可能性が高くなります。

免疫細胞が正常に働ける体温は36.5℃で、そこから体温が1℃上がると最大5~6倍も免疫力が上がると言われ、逆に1℃下がると免疫力が30%下がると言われています。

身体を温めて血流を良くして新陳代謝を促進し、体温が上がる事により免疫力の向上・強化を促します。免疫力の向上・強化こそが、あらゆる病気の予防または病気の改善に繋がっていきます。

ですから夏場は身体を冷やし過ぎない、冬場は身体を温める事を意識していきましょう。

定休日

定休日